昨日の続きです。

鴨家キッチンのまおこです。

昆虫食で盛り上がった勢いで、

エディブルスクールヤードを知るためのワークショップにいってきました。

エディブルスクールヤード(以下ESY)とは、

1995年にカリフォルニア州バークレーのマーティン・ルーサー・キングJr.中学校ではじまった、学校教育のカリキュラムで、

校内の菜園で植物を育て、収穫し、キッチンで料理をするという体験を通じて、

生徒達にいのちの循環を教える教育モデルです。

ESYに代表される菜園・キッチン 教育は、

現在カリフォルニア州だけでも4000以上の教育機関で行われていて、

世界的にも注目されています。

食の文化を改めて捉え直しながら、気候風土、農、食べ物を含め

そこにめぐる様々ないのちの関わり合いを肌で感じながら、

地元レストランのシェフや企業、市民がつながりながら作り上げられている運動です。

・ディブル・スクールヤードの記事

日本では東京都の多摩市にある愛和小学校で2014年5月に導入されました。

「総合的な学習の時間として、学校で食べ物を育て、収穫し、料理し、

みんなで食卓を囲むなかで、いのちのつながりを学びながら、

ガーデニングの中で、国語、算数、理科、社会などの教科と統合させて

体験的に食やそれにまつわる実践を身につける」ことを目的として進められています。

・愛和小学校の記事

今回はそんなESYの普及活動に関わっている浜松出身の鈴木栄里さんが

故郷に戻ってきてくださって、ワークショップを開いてくださいました。

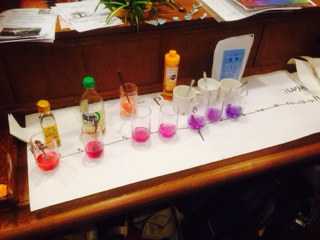

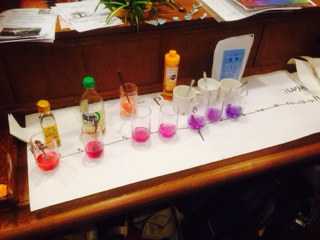

この写真は、紫キャベツを使った、様々なもののphを調べる実験。

ESYのさまざまな事例を見て、本当に心が躍りました!

えりさんありがとう!

そして、日本がもともと持っている学校施設や、

食文化がどれだけ豊かでありがたいものか再確認できて、

後は学校関係のえらい人がOK!やろう!ってなれば

すっごく面白いことになると実感しました。

うちの娘は高校生なんですが、

先日同級生が栄養失調で倒れたそう。

毎日お母さんにもらう500円で夕飯を食べるよう言われていたようなんですが、

それを趣味の活動に使ってしまっていて欠食になり、倒れたと。

貧困家庭でなくても、孤食や食の内容の貧しさは存在していて、

食べることで自分が命の循環の中にいるという教えの欠落をすごく感じました。

孤食自体は各家庭の問題もあるので、なかなか難しいところですが、

お母さんからの500円あったら、炊飯器でご飯を炊いて、

ガーデンの野菜を使って、きちんと出汁をひいた具沢山の味噌汁を作り、

みんなで作った味噌使って、たくあん食べておなかいっぱい。

これをみんなで集まってできれば楽しいのに。

おうちかえって、ご両親に作ってあげれば喜ぶのに。

こどもが部活終わって家に帰る前にそんな場所が作れたらいいなあと。

そんな妄想が広がりました。

あ、学校じゃないですね。これだと。

でも、私たち作っちゃうんですよこれが。

地域の居場所ジミーセンター。

私たちらしく、ゆっくりのんびりやってるので、

いつオープンすることやら、って感じですけど、着実に進んでます。

今後、壁や床の施工にみなさんのお力を借りたいと思ってます!

よろしくお願いします。

ESYを運営しているアリスウォーターさんの哲学は

鴨家キッチンの大事にしていることともリンクして、

ESY、本当に日本で、浜松でできればいいなぁ!

・旬のものを食べよう

・地元で持続可能につくられたものを食べよう

・ファーマーズマーケットで買い物をしよう

・庭に食べられるものを植えよう

・資源を大切に。堆肥をつくり、リサイクルに努めよう。

・料理はシンプルに、五感をすべて使って。

・食べ物に敬意を払い食卓を用意しよう

・みんなで一緒に食べよう

・食べ物は尊いもの。

・一緒に料理をしよう

鴨家キッチンのオープンデー

1/27(水)はアイヌ料理(風)!

ただいま残りのお席は、4名さまです。

詳しいメニューはこちらをご覧ください。

ご予約はオーナーメール、または090-3951-6753(金澤)まで、よろしくお願いいたします。